乔传藻:大自然是宁心静气最好的书

乔传藻。

新华网昆明12月8日电(张琦)“你的树干蹿过山梁,伸向天外。白天,云彩搭在你的肩头;夜晚,你直接从星空接收露珠。山地上的野葵花们,再也说不出你的故事了……”

云南大学退休老教授乔传藻的《望天树》,以一棵幼苗的生长经历为线索,在编织童话般的意境同时,又充满生活的哲理,读后让人向往不已。

今年77岁的乔老虽然已满头白发,但依然声音洪亮、面庞红润。质朴而灵动的笔触、关注和垂青自然生命,是乔老文章的一大特点。他说,大自然是让我们心灵宁静下来最好的一本书,人不能选择自然的故乡,但是能选择心灵的故乡。

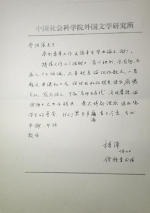

杨绛先生的手书。

来自杨绛先生的鼓励

1964年,乔传藻从云南大学毕业后,留校任教,教授大学写作课程。

“行内的朋友都知道,写作课是‘重体力活’,聪明的人干上两年都会逃之夭夭。我没有逃,像一棵树似的种在这个岗位上了。”乔传藻说,原因很简单,我喜欢天底下的好文章,包括同学们的好句子、好作文,有时我晚上读到他们的好文章,第二天会早早醒来,期待和他们交流,这和读者期盼见到作者是一样的。

读和写是一个积极循环的过程,读得多了自然就会想写。

1979年,乔传藻的散文习作《星星寨》第一次发表在《儿童文学》上,还获了奖。从此,他便和这家杂志社结下了不解之缘。

有一次,乔传藻辅导学生一篇研究杨绛先生的论文,论文写完后觉得写得还不错,我就把它寄给杨绛。为了证明自己很喜欢散文,就把刚刚发表的《三棵树》附加在了信里。

“当时的她已经是80来岁,还要照顾生病的女儿和钱钟书先生,没有想过她会看。但没过多久我就收到了杨绛先生的回信。信中还对我的文章说了很多鼓励的话,这让我很感动。”

乔传藻喜欢把信插在书里面,但几次搬家之后很多信就找不到了。今年5月杨绛先生去世,他才想起来翻找这封信,找了将近一个月。“当时就在想如果找不到那就太可惜了,后来果然找到了。”如今,这封手书显得更加弥足珍贵。

好些年,每逢寒暑假,逮到机会,他都会到边地,进入野雾茫茫的森林里。“在守林人的火塘边、野象的足迹里、赶马人的驿道上,都曾留下我的身影。”

乔传藻和望天树。

我没有倚马万言的才能,写文章很慢

33年前,乔传藻在一个冬季的夜晚登上南糯山,那是他第一次见到望天树。

“当时就觉得很震撼。”乔传藻说,当时自己远远地、定定地看着这种高出众多树木一大截的望天树。《望天树》中有这样一句话记录了我当时的实感,“望天树是瞄着当顶的太阳长成的”。

选入鄂教版初中语文课本的《望天树》,是乔传藻的系列散文《三野之魂》中的一篇。《三野之魂》发表于1993年第6期的《儿童文学》,那一期的《儿童文学》一改以往用童话、小说开篇的惯例,第一次用散文带头。

其实,在第一次见到望天树的时候,乔传藻就萌发了写它的想法,但一直没有落笔。他解释道,大树的形象、枝丫有了、纹路有了,但还是不能成文。“我写文章很慢,现在有很多人一天写一两万字我很羡慕,但我没有这种倚马万言的才能。”乔传藻说。

直到有一天,他和一位林学家聊天,对方的一句触动了他。“望天树既喜欢阳光也不惧怕寒冷”,乔老认为,这正是自己一直在寻找的角度,很快,一千多字的文章就写出来了。

“天下的好文章太多,天下会写文章的人也太多,别人有什么理由把目光从大师的作品中移开来看我自己的作品。我想,自己一定要有新的角度、触发点,这个触发点能把你的生活积累带动起来,在感情上有爆发点,这样才能成文。”

凭借着对作品的严格要求,2007年,乔传藻捧回了国际华人儿童文学艺术大奖冰心奖。

大自然是让我们心灵宁静下来最好的一本书。

西双版纳留给自己太多的美好记忆

乔传藻的很多作品,用凝练的文字诠释着大自然的美妙声音。有人说,他描画了一个诗意美、自然美、人性美完美交融的的艺术画面,一幅童话般的人间美境。的确,乔老自己也说,他的作品很多都与云南的山水风物有关。除了通过课本来学习生活的哲理,他也希望孩子们闲暇之余能够走近大自然,亲身感受。

他说,西双版纳留给了他太多的美好记忆。

“最近一次见到望天树是在三年前,那时它已经在一个很有规模的国家公园里了。望天树景区和其他的人造景区不一样,它是天然形成的。人们现在可以进入到雨林深处,与望天树亲密接触一番,还能登上树冠走廊,体验‘一览众树小’的感觉,完全又是一种全新的感受。”

乔老回忆,当时我看到望天树的时候,还看到它的周围有很多露营的人,当时我就在想,说不定他们中就有很多杰出的人,人在高节奏的生活下应该回归到大自然中,感受宁静的力量。(完)